孫中亮做客《對話》:解碼北斗五年民用化突圍之路

近日,恰逢中國北斗衛星導航系統建成五周年之際,華大北斗董事長孫中亮作為業界代表,受邀做客央視財經頻道高端訪談《對話》欄目,與多位一路見證北斗導航系統從一個想法,到夢想成真的見證者和參與者們,一起共話《中國“北斗”這五年》。

在這場聚焦“中國北斗這五年”的訪談中,這位深耕北斗芯片領域十余年的領軍人物,用“民生”、“北斗+萬物互聯”等一個個關鍵詞勾勒出北斗從 “天上好用” 到 “地上用好” 的五年突圍路。

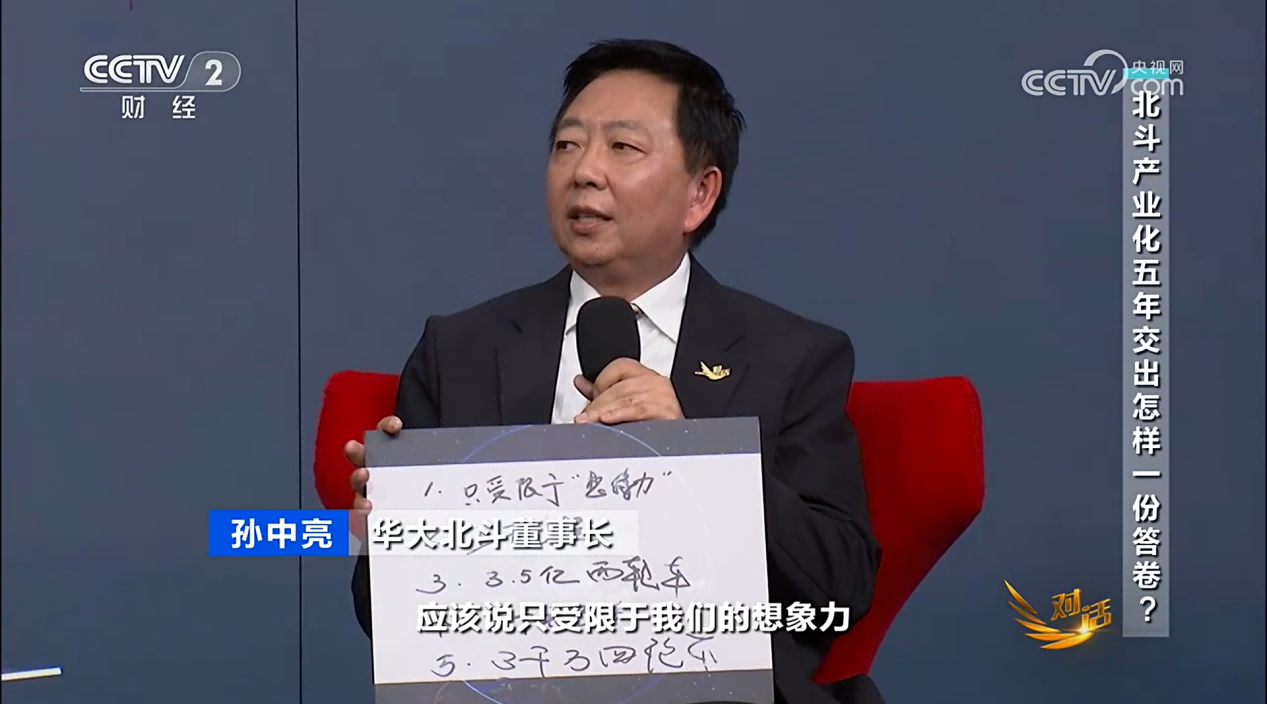

民生場景:“只受限于想象力”的滲透

“北斗在民生中的應用,只受限于我們的想象力。”這是孫中亮在節目中反復強調的觀點。他坦言:“北斗已經在我們的民生中深深地融合進去了。這五年我們北斗走過的路,每個人都有切身的體會。”

2024年12月31日,國家頒布的《電動自行車安全技術規范》明確:自2025年9月1日起,所有電動自行車必須標配北斗高精度定位。根據工信部最新統計數據顯示,截止2025年7月,全國電動自行車社會保有量為3.8億輛,這個規模將徹底改寫北斗民用化格局。孫中亮在節目中表示:“走向普及化就解決了規模問題,也解決了成本問題。”而成本下降又會進一步推動應用普及,使北斗產業化發展形成正向循環。

手機革命:北斗短報文開啟生命守護通道

節目中,孫中亮展示了最新一代北斗短報文芯片,這枚2.9×2.9毫米的北斗短報文芯片,正是北斗民生化進程的縮影。過去五年,北斗系統完成組網并全面賦能大眾生活,孫中亮帶領團隊親歷了這場技術落地的“毛細血管”革命。

當主持人質疑短報文存在“備而不用”的情況時,孫中亮亮出關鍵觀點:“一生可能就用一次,但這一次可能救一生”。他展示的小型化短報文芯片,已具備雙向衛星通信能力,未來五年將有望全面嵌入國產手機,實現天地一體化通訊功能。

直面挑戰:芯片攻堅仍是關鍵

盡管成就斐然,孫中亮對AI觀察員提出的北斗產業化五年來面臨的困局之一“芯病難除”深有同感。他坦言,盡管國內導航芯片這幾年的發展確實取得了長足的進步,但我們一定要有一個清醒的頭腦,我們與國外仍有差距。

北斗芯片這五年的突破,在孫中亮看來,特別是在高端芯片領域仍有提升空間,需要大量的研發投入以及長期的經驗累積,才能在技術上實現超越。

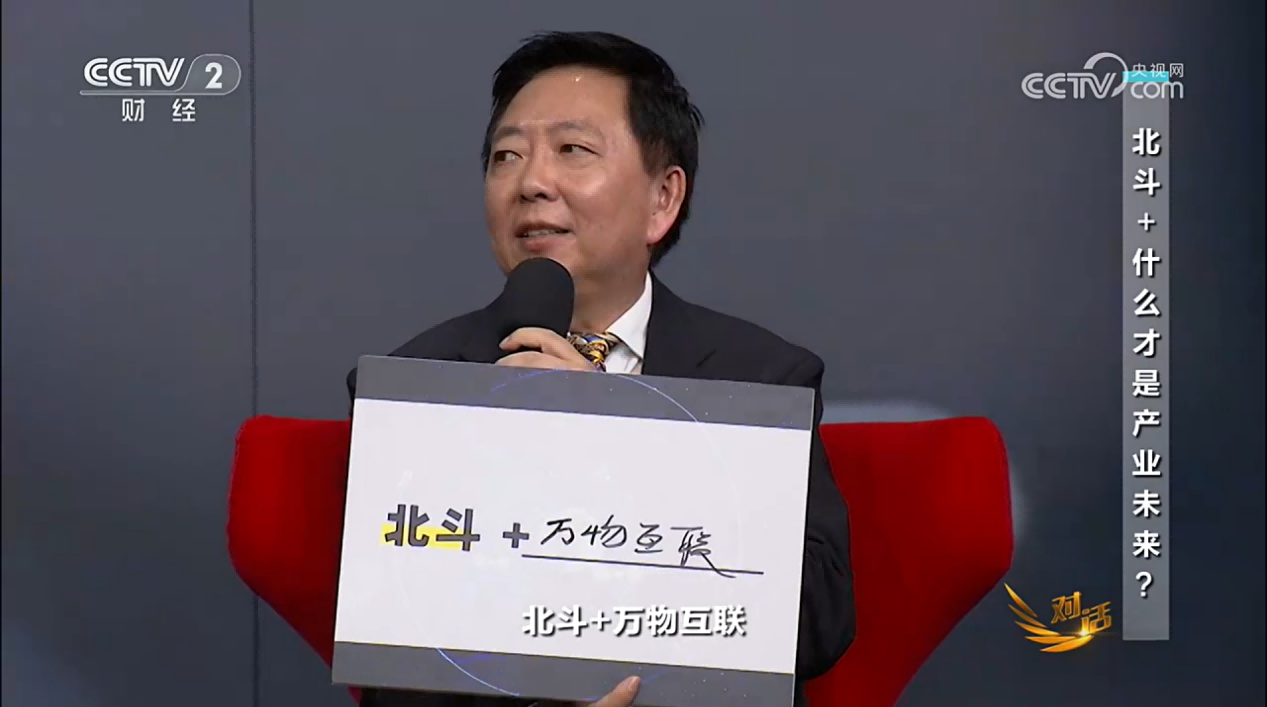

萬物互聯:北斗的未來疆域

展望北斗產業未來的發展,孫中亮在答題板上寫下“北斗+萬物互聯”。他認為,“導航定位是未來物物互聯一個核心的標準配置。萬物互聯將使北斗走向一個輝煌發展的未來前景。”

當北斗成為萬物互聯的標配,它創造的就不只是產業規模,更是新的業態和就業。節目現場觀眾中無人機飛手等新職業的涌現,正是北斗賦能效應的體現。

萬物互聯時代,定位是核心剛需。中國北斗這五年,證明了其作為時空基礎設施的普適性:從共享單車的精準鎖車到戶外探險的應急求救,從兩輪車的強制標配到手機的天地一體通訊,從非洲電表的定位巡檢,到歐洲汽車應急三角牌的主動預警,北斗正在重塑全球應用場景。

北斗這五年,不僅實現了技術的突破,更加速了民生應用的落地。讓每個終端都有北斗的影子,讓每個人都能感受到“時空智能”的便利 —— 這才是北斗“天上好用,地上用好”的真正含義。